Taliesin a ûˋcrit:ou bien les guerriers Osismes

Les quoi ?

Osismoron :

C'est par une nuit de clair-obscur, que dans un silence assourdissant, je vis venir des guerriers Osismes

@+Fourbos

|

PatrickModûˋrateurs: Pierre, Guillaume, Patrice

21 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2

Les quoi ? Osismoron : C'est par une nuit de clair-obscur, que dans un silence assourdissant, je vis venir des guerriers Osismes @+Fourbos Derniû´re ûˋdition par Pierre le Dim 19 Mar, 2006 16:53, ûˋditûˋ 1 fois.

Pierre Crombet

Fourberie en tout genre ... stock illimitûˋ  (outrecuidance sur commande uniquement) Membre du Front de Libûˋration des Dolmens et Menhirs....

On savait l'ancienne Armorique dûˋbordante, mais bien moins que l'exubûˋrante et mûˋgalo ô¨ petite Bretagne ô£, nûˋe de la grande ûÛle.

Et puis cûÇtûˋ ûˋthique antique, on peut toujours rûˆver. Le principal nãest-il pas d'avoir parfois le bras long : je te tiens, tu me tiens... ? :

e.

Voilû ce qu'ûˋcrit Patrick de l'endroit oû¿ il rûˋsidait avec sa famille (sans dire explicitement qu'il s'agissait de son propre lieu de naissance):

in uico Bannauem Taberniae, ubi ego capturam dedi. Cette leûÏon paraûÛt estropiûˋe et l'identification du toponyme reste largement discutûˋe : voir notamment ici. Je profite de l'occasion pour rappeler les travaux patriciens de mon ami et collû´gue du CIRDOmoC, Frûˋdûˋric Kurzawa, notamment sa thû´se de doctorat. Cordialement, Andrûˋ-Yves Bourgû´s

Effectivement, mûˆlant û des lûˋgendes dorûˋes et des rûˋcits ûˋlogieux souvent teintûˋs de merveilleux, les Saints sont rûˋputûˋs faire quantitûˋ de miracles, û commencer par la facultûˋ dãubiquitûˋ et de naûÛtre en des lieux et dates diffûˋrentes. Saint Patrice, qui organisa lãûglise dãIrlande selon le rite latin, nãûˋchappe pas û cette rû´gle. Suivant la tradition, nombre de ses lûˋgendes ont ûˋtûˋ brodûˋes en autant d'inexactitudes et d'approximations. On le fait naûÛtre comme bon le semble en 372-3ãÎ , si ce nãest en 383-5-7-9-390ãÎ

A lãûˋvidence, Saint Patrick enlevûˋ û l'ûÂge de seize ans pouvait se souvenir de sa date et lieu de naissance. En toute cohûˋrence, plus certainement au bord de la mer si l'on se fie aux razzias et rapts menûˋs par les pirates, et trû´s frûˋquents û lãûˋpoque dans les parages et qui allait sãappeler le littus saxonicum ou litoris saxonici. Quelque part dans lãûÛle de Bretagne, au N.-O. de lãûcosse actuelle, en Gaule Armorique, plus particuliû´rement, comme il l'est suggûˋrûˋ, sur les cûÇtes maritimes des Morinii, qui fera partie de la Neustrie (royaume franc couvrant le Nord-Ouest de la France actuelle), puis deviendra le BoulonnaisãÎ D'origine britto-romaine, si ce n'est gallo-romaine... , son pû´re, aisûˋ citoyen romain, et par ses fonctions appelûˋ û se dûˋplacer, aurait cumulûˋ deux mûˋtiers antinomiques et qui ont de quoi laisser perplexe. En premier, diacre qui est alors un ministre du culte catholique qui sãoccupe de lãadministration, de lãassistance aux nûˋcessiteux de la communautûˋ. Il est aussi collecteur de taxes (trû´s pratique pour prendre dãune main et redonner de lãautre), mais surtout û dater et archiver les documents. Paul Guûˋrin (1830-1908), dans sa Vies des Saints, parue en 1876, en a fait une synthû´se dont on peut retrouver l'intûˋgralitûˋ de la version originale sur le site Gallica :

Sans plus se poser de questions, l'ouvrage paru en 1992, sous la direction artistique d'Eugû´ne Mathieu pour les ûditions Jean de Bonnot, p. 165, s'appuyant sur les textes de Paul Guûˋrin, fera se ranger le lieu de naissance de Saint Patrick, du cûÇtûˋ de ... (ô¨ l'opinion la plus probable ô£) :

e.

L'humour d'ejds est au moins au second degrûˋ. Je ne rûˋsiste pas û citer ici ce que disait A. Houtin des travaux de Paul Guûˋrin dû´s 1903.

Cordialement, Andrûˋ-Yves Bourgû´s

Intûˋressant ! Les emballements, mais aussi la critique, ne manquaient pas û l'ûˋpoque. Et heureusement, les ô¨ û propos ô£, ô¨ et pourtant ô£, ô¨ et alors ? ô£ãÎ , de nos jours aussi.

Pour citer lãouvrage et retrouver le texte dans son intûˋgralitûˋ sur le net :

Ce qui a de quoi faire sursauter et froncer les sourcils, il serait un peu alambiquûˋ et long de reconsidûˋrer mot û mot ce qui se trouve dûˋjû ûˋcrit dans les livres ou diluûˋ et dûˋformûˋ sur le net :

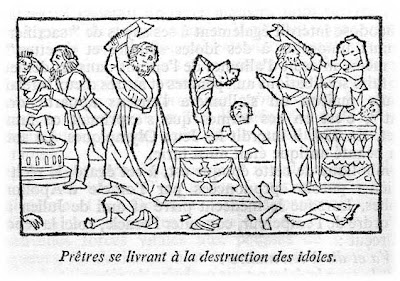

Le grec Aelius Aristide (v. 117-185), un rhûˋteur (orateur qui enseigne l'art de bien parler), sãextasiait dûˋjû , avec une relative candeur : - ô¨ les hommes ont quittûˋ les armures de fer pour les habits de fûˆte, et nos provinces se sont couvertes de riches citûˋs, joyaux de notre empire. La terre nãest plus quãun immense jardin. ô£ Mais la prospûˋritûˋ des provinces, les extravagantes exigences de quelques empereurs ne pouvaient tarir lãaisance que le travail et le commerce dûˋveloppaient sans cesse au milieu dãune fragile pax romana. Aristide s'adressait û l'empereur Hadrien quant û la vie des chrûˋtiens de son siû´cle : - ô¨ Ils s'aiment les uns les autres ; ils ne faillissent jamais d'aider les autres ; ils dûˋlivrent les orphelins de ceux qui voudraient les frapper. S'ils donnent quelque chose, ils le donnent librement û celui qui n'a rien. S'ils voient un ûˋtranger, ils le prennent dans leur foyer et sont heureux comme s'il ûˋtait un frû´re rûˋel. Ils ne se considû´rent pas eux-mûˆmes comme frû´res dans le sens usuel, mais comme frû´res par l'Esprit en Dieu. ô£ Un temps proscrit, le christianisme ne tarda pas û remodeler la sociûˋtûˋ, û exercer une influence favorable sur la famille, la condition de la femme, lãesclavage quãil condamnait, les classes les plus faibles et les plus pauvres quãil soulageait et consolait. Cette religion des opprimûˋs, des petites gens, des malades, nãallait pas tarder û pûˋnûˋtrer dans les plus riches familles et jusque dans celle des empereurs. Cette montûˋe au pouvoir du christianisme sera marquûˋe plus particuliû´rement par : -----● Lãûˋdit de Milan en 313, qui, sous lãimpulsion de Constantin, accordait aux chrûˋtiens la libertûˋ de leur religion. -----● Le concile de Nicûˋe en 325, condamnait le paganisme par la fermeture de ses temples. Il transfûˋra au christianisme les privilû´ges rûˋservûˋs jusquãici aux anciennes religions, reconnut la hiûˋrarchie ecclûˋsiastique, appuya de son autoritûˋ lãautoritûˋ de ses reprûˋsentants. Il ûˋtablit les ûˋvûˆques, archevûˆques, patriarches dans les provinces, et les principales villes devinrent des mûˋtropoles religieuses. Constantin se considûˋra comme le chef de la nouvelle religion. Il sûˋpara avec soin les charges civiles des charges militaires. -----● Lãassemblûˋe des ûˋvûˆques gaulois û Lutû´ce vers 360, rûˋsidence de Cûˋsar Julien (331-363), Flavius Claudius Julianus, dit l'Apostat, car ayant ûˋtûˋ ûˋlevûˋ trop durement dans le christianisme, il a perdu la foi et fait acte d'apostasie. Il prive les chrûˋtiens de sãimmiscer dans les affaires dãûtat, encourage la rûˋsurrection du paganisme. Julien pendant ses trois derniû´res anûˋes, sera avant tout l'empereur de la Gaule et de la Grande Bretagne. Lieu de fortes concentrations militaires, la petite Lutû´ce deviendra cependant le sanctuaire oû¿ sãûˋtablira la foi, et oû¿ les ûglises de Gaule communieront dans lãunitûˋ. -----● L'ûˋdit de Thessalonique en 380, dûˋcrûˋtûˋ par Thûˋodose Ier (346-395), fit vraiment du catholicisme la religion dãûtat de lãEmpire, et de lãûvangile, ô¨ la loi unique û la fois spirituelle et politique du gouvernement ô£. Lãûtat imposait lãunitûˋ religieuse. Il administrait les biens de lãûglise, touchait les revenus, payait un traitement û ses prûˆtres. Pendant tout son rû´gne, marquûˋ surtout par le triomphe dûˋfinitif du christianisme, il sãattacha û confier les fonctions publiques aux plus dignes, reconstitua lãarmûˋe oû¿ il fit entrer un grand nombre dãauxiliaires barbares quãil prenait û la solde de lãempire pour combler les vides des lûˋgions. Au dûˋbut des annûˋes 390, Thûˋodose ne tolûˋrait quãune seule religion dans son empire. Tous les temples paû₤ens furent fermûˋs sous son ordre. Un orateur paû₤en de ce temps-lû dûˋcrit comment des moines fanatiques se conduisaient dans les temples et sãattaquaient aux prûˆtres. -----------  ----------------Illustration : Histoire universelle, Carl Grimberg, T. 3, 384 pages, p. 302. -----● En 409, Pictes et Scots au Nord et Saxons au sud envahissent la Grande-Bretagne. Les Bretons repoussent lãinvasion ûˋtrangû´re. Alors que les hordes germaines menacent Rome, les Romains abandonnent l'ûÛle de Bretagne en 410 ap. J.-C. Lãhagiographie et chronologie de la ô¨ vie de St Patrick ô£ restent dûˋcousues et controversûˋes, et, faute de fiabilitûˋ, difficiles û recomposer. Elle est connue par un nombre limitûˋ de mss ou manuscrits (Amargh, Cotton, ms. de Muirchu û Bruxelles ãÎ ), prûˋsentant des modifications de noms dans le texte ou corrections en marge. Puis de nombreuses lûˋgendes se sont greffûˋes, plus ou moins authentiques. Divers rapprochements entre Patricius et Palladius, un diacre de Gaule, ont ûˋtûˋ faites par Thomas F. OãRahilly, The two Patricks, 1942, ou par J. B. Bury dans Life of St Patrick and His Place in History, 2008. Le saint, lui-mûˆme, aurait donnûˋ un bref rûˋsumûˋ de ses aventures dans sa Confessio. Pourtant issu d'un milieu aisûˋ, il ne s'attarde pas sur son enfance difficile, rebelle û l'autoritûˋ parentale, pas du tout motivûˋ par les choses religieuses. Peu prûˋcis sur son lieu de naissance, Bannauem Taberniae, que bien des ûˋrudits sãaccordent û situer sur la cûÇte ouest de lãûÛle de Bretagne, au Pays de Galles, car proche gûˋographiquement de lãIrlande, particuliû´rement prû´s de lãembouchure de la Severn. La capture de milliers de prisonniers a dû£ nûˋcessitûˋ le transport sur des dizaines, si ce nãest centaines de bateaux. Et il nãest pas fait rûˋfûˋrence dans les annales romaines dãune attaque de telle ampleur sur les cûÇtes des Gaules (surtout Boulogne) bien dûˋfendues par les galû´res et garnisons et auxiliaires romains jusquãû 410 ap. J.-C..

En traduction : - ô¨ Moi, Patrick, pûˋcheur le plus rustre et le dernier de tous les fidû´les, et mûˋprisûˋ auprû´s dãun grand nombre, mon pû´re ûˋtait Calpornum, un diacre, fils de Potiti, arriû´re petit fils du prûˆtre Odissi du village Bannavem Taburniae. Jãhabitais tout proche une petite villa, oû¿ je fus capturûˋ. J'avais alors environ 16 ans. J'ignorais le vrai Dieu et fus emmenûˋ en captivitûˋ en Irlande avec tant de milliers de gens. Pour notre mûˋrite, car nous nous ûˋtions dûˋtournûˋs de Dieu, nous n'avions pas observûˋ ses commandements et nous avions manquûˋ d'obûˋissance envers nos prûˆtres qui nous exhortaient pour notre salut. Et le Seigneur a fait passer sur nous la force de sa colû´re et nous a dispersûˋs parmi de nombreuses nations, jusqu'û l'extrûˋmitûˋ mûˆme de la terre, lû oû¿ maintenant le peu que je suis demeure parmi des ûˋtrangers. ô£ Pour revenir sur le cumul des professions du pû´re de Patrick, diacre et decurion, en cet endroit prûˋsumûˋ et le plus reculûˋ de l'Empire : Diacre Le diaconat, dont lãorigine est racontûˋe dans les Actes des ApûÇtres (VI, versets 1 û 7), et aussi le premiû´re ûˋpûÛtre û Timothûˋe (chapitre 3, versets 1 û 14) dont une traduction parmi celles de la Bible fait un rûˋsumûˋ sur les surveillants et serviteurs ministûˋriels :

Un diacre est soit un homme, soit une femme dãune piûˋtûˋ reconnue : on parle alors de "diaconesse" (gûˋnûˋralement femme d'ûÂge vûˋnûˋrable et qui disparut vers les Ve/VIe s.). Il remplit des fonctions liturgiques et pastorales, supplûˋe l'ûˋvûˆque dans l'administration de l'ûglise et le dûˋcharge des soucis matûˋriels, sãemploie û tout ce qui regarde lãinstruction, lãadministration de la charitûˋ des fidû´les, distribue l'eucharistie, enseigne les principes de la foi, prûˋpare les cûˋrûˋmonies des baptûˆmes, des onctions, des sûˋpulturesãÎ Decurion Decurio, qui est û l'origine l'officier subalterne de dix soldats (decuria), s'applique ûˋgalement û l'ordre ûˋquestre dans lãarmûˋe romaine antique. Vers la fin du Dominat (IV/Ve s.), le mot dûˋsigne le sûˋnateur dãune curia, municipes qui prend part lors des assemblûˋes aux charges dãune communautûˋ, municipalitûˋ, petite ville ou colonie. Le decurionat, ou organe d'administration qui a remplacûˋ l'ancien sûˋnat municipal (aussi les dûˋcurions sont-ils ûˋgalement appelûˋs sûˋnateurs ou curialis). Choisis û tour de rûÇle par cooptation parmi les propriûˋtaire fonciers et formant un vûˋritable ordre hûˋrûˋditaire ou par la fortune ; leurs obligations sont trû´s lourdes si ce n'est ingrates et pour certaines guû´re honorables, auxiliaires du gouverneur pour la police et la justice, percepteurs des taxes et impûÇts (culte public, travaux publics, armûˋe, foncier, douaneãÎ ). Ils sont ûˋgalement chargûˋs de l'enregistrement des actes juridiques, de l'ûˋtat civil, du recrutement et casernement des soldats...

21 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2

Retourner vers La 'foire û tout' Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrûˋ et 23 invitûˋs

Accueil |

Forum |

Livre d'or |

Infos Lègales |

Contact

Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |