|

LancelotModÃĐrateurs: Pierre, Guillaume, Patrice PrÃĐsentÃĐ comme tel, il y a un rapport assez limpide, pourtant le second texte plus recent , semble plus archaique dans le fond. comment l'explique tu?

quelle est ton idÃĐe quand tu dit que ChrÃĐtien de Troyes en 1178 donne dÃĐjà des pistes sur l'origine de Lancelot? Sinon je trouve que le forum est bien dÃĐsert. Pas d'avis discordants, meme pas un ras le bol , si ça vous rase par exemple?

SÃŧr qu'un Lancelot barbu c'est inhabituel.

Je suis attentivement votre dÃĐbat mais comme je n'ai aucun ÃĐlÃĐment intÃĐressant à apporter... Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Idem, c'est parce que l'on est ÃĐmerveillÃĐ par la limpiditÃĐ des dialogues que l'on reste bouche bÃĐe.

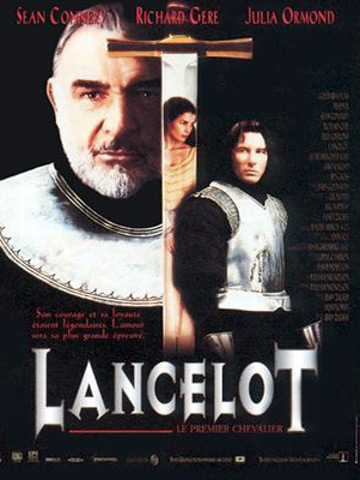

Pour tenter d'animer un peu le dÃĐbat, le secours de la cinÃĐmatographie, avec un film qui n'est peut-Être pas le meilleur sur le sujet : Lancelot â First knight (1995)

Lancelot (1995) : erreurs de films

http://www.erreursdefilms.com/avent/voi ... p?idf=LCLT e.

Mont a ra tudoÃđ ?

Pour moi, les deux descriptions du combat entre d'une part Lanzelet et Iweret et d'autre part entre Yvain et Esclados le Roux ne dÃĐpendent pas l'une de l'autre, sinon, les point communs seraient encore plus nombreux. Elles dÃĐrivent toutes deux d'une source commune beaucoup plus ancienne, un mythe qui fut d'abord rattachÃĐ Ã Owein, puis à Lanzelet. Il me semble que ChrÃĐtien de Troyes en connaÃŪt plus sur Lancelot que ce que Marie de Champagne lui demande d'ÃĐcrire. La grande diffÃĐrence entre le Chevalier de la Charrette et le Lanzelet, c'est que l'amour passionnel et soumis de Lancelot pour GueniÃĻvre n'apparaÃŪt pas dans le roman de Zatzhikhoven. Le Chevalier de la Charrette est un exercice imposÃĐ, suivant les rÃĻgles de l'amour courtois dÃĐfinies par les troubadours occitans, il ne reflÃĻte pas forcÃĐment l'ÃĐtat rÃĐel de la tradition sur Lancelot à cette ÃĐpoque, hormis certains ÃĐpisodes que l'on retrouve par ailleurs, mais sans qu'ils soient attribuÃĐs à Lancelot (ex. : l'enlÃĻvement puis la dÃĐlivrance de GueniÃĻvre, dÃĐjà connu dans la Vie de saint Gildas par Caradoc de Llancarfan, ÃĐpisode sculptÃĐ sur l'archivolte de la cathÃĐdrale de ModÃĻne. Lancelot est absent dans les deux cas) Autre chose, voici ce que dit Patrick Kernevez à propos du Castel-an-Trebez : la date d'ÃĐdification de cette enceinte n'est pas connue. Selon Albert le Grand, elle ÃĐtait l'une des places de Guyomarc'h IV. Henri II l'aurait prise en 1170, et le duc de Bretagne Jean IV l'aurait dÃĐfinitivement incendiÃĐe en 1374 (cf. tome 1, p. 40 ; tome 2, p. 207-208) donc, ce n'est pas le Castel-an-Trebez qui fut incendiÃĐ par Henri II en 1167. Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

Helas Kernevez se trompe en affirmant 1170 pour 1167.

Quand à l'incendie de Castel an trebez en pleine guerre de cent ans, affirmation ancienne que j'ai ÃĐgalement lu quelque part ( il faut que je retrouve cette source), elle me semble ÃĐronnÃĐe, au vu de ce qu'on sait des modes de constructions des chateaux forts du XIVe siÃĻcle: Aucune trace de muraille en pierre sur le rempart de Castel an TrÃĐbÃĐ, qui aurait d'ailleur eu du mal à bruler. en tout cas, elle montre quele site de Castel an TrÃĐbÃĐ etait connu, prestigieux et faisait l'objet de traditions populaires locales au moment oÃđ les ÃĐvÃĻnements de la guerre de cent ans ont ÃĐtÃĐ mis par ÃĐcrit. Ainsi, la rÃĐference à l'incendie de Castel an TrÃĐbÃĐ n'est pas sortie toute seule du chapeau d'Albert le Grand en 1635

Ben, Kernevez se rÃĐfÃĻre à Albert le Grand et à rien d'autre.....Bon, m'en va lire Albert, alors, histoire de vÃĐrifier à la source

Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

je pense que tu trouvera la rÃĐfÃĐrence aux ÃĐvÃĻnements de 1374 chez l'un des chroniqueurs de la guerre de cent ans( Bouchard?), mais pas chez Albert le grand qui fourni pourtant des dÃĐtails sur cette pÃĐriode dans sa liste des eveques du Leon ( voir XXIV -Hamon puis pour 1374, XXXVIII Pierre Ouvroin OÃđ il ne dit rien du Trebez).

un point commun, dans l'un et l'autre cas le chateau est dÃĐtruit par les Anglais et le seigneur local s'apelle bien HervÃĐ: HervÃĐ de Kerret, sr de PenzÃĐ, issu d'une branche cadette des comtes de LÃĐon. Mais à mon avis, Castel an TrÃĐbÃĐ est dÃĐja en ruine à cette ÃĐpoque et n'est certainement pas sa rÃĐsidence principale. Comme toi, je fait la supposition que deux textes puissent etre issus d'un recit initial perdu, et que ces textes ne se recouvriraient pas mot à mot. J'insiste sur la chaine logique qui mÃĻne de Castel an Trebez à HervÃĐ II- Pen Genewis, puis à Lancelin ou Lan Ceuleut-Lancel(v)et(t)-Lanzelet puis à Lancelot oÃđ tous ces ÃĐlÃĐments se trouvent pour la premiÃĻre fois rÃĐunis.

c'hoari 'ra tudoÃđ ?

j'en reviens à l'approche mythologique. Voici ce que j'ai glanÃĐ sur le site d'Arfe http://www.arfe.fr/mythes/mythes_arbres_europe.htm#TILLEUL "Le Tilleul est un arbre plutÃīt fÃĐminin, symbole d'amitiÃĐ, de tendresse et de fidÃĐlitÃĐ. Les Scandinaves et les Germains le vÃĐnÃĻrent. Philyra, la nymphe fille d'OkÃĐanos, ne put supporter d'avoir enfantÃĐ d'un monstre : le centaure Chiron. Elle fut mÃĐtamorphosÃĐe en Tilleul qui depuis porte son nom. Chiron fut un guÃĐrisseur illustre dont les pouvoirs ÃĐtaient unanimement reconnus. Toujours en GrÃĻce ancienne PhilÃĐmon et Baucis, en remerciement de leur sens de l'hospitalitÃĐ, furent rÃĐcompensÃĐs par les dieux qui acceptÃĻrent leur priÃĻre : mourir au mÊme instant. PhilÃĐmon fut changÃĐ en ChÊne et Baucis en Tilleul, ces deux arbres qui ombragent le sanctuaire de Zeus." donc, ça me paraÃŪt clair, Iweret est un avatar de Zeus, et l'histoire de Lanzelet a passÃĐ un bon moment, sinon en GrÃĻce, du moins dans une rÃĐgion de culture hellÃĐnisÃĐe, sÃŧrement la Sicile. Les correspondants celtes de Zeus ÃĐtant le Dagda irlandais et le Jupiter gaulois. Je me demande s'il n'y aurait pas eu un trÃĻs vieux mythe commun aux Celtes et aux Grecs, et des retrouvailles chaleureuses au 11ÃĻme siÃĻcle. Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

Concernant le nom d'Iweret, Jean-Claude Lozac'hmeur pense que ce serait "une transcription fautive de la variante hypocoristique Ivonet-Ionet, du nom Yvain. Yonec, souvent confondu avec Ionet, apparaÃŪt dans certains manuscrits sous les formes Ywenet, Iwenec."

A partir de là , on pourrait formuler l'hypothÃĻse que le hÃĐros à l'origine ÃĐtait Owain, frÃĻre ou ÃĐquivalent de Mabon - qu'on retrouve par ailleurs dans le Lanzelet sous le nom de Mabuz, fils de la fÃĐe du lac - mais qu'il a ÃĐtÃĐ remplacÃĐ par Lanzelet, son nom, sous la forme Iweret, ÃĐtant alors donnÃĐ au pÃĻre d'Iblis. Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

à une ou deux voyelles ou consonnes prÃĻs on arrive n'importe oÃđ.

Deux noms ayant une ressemblence ÃĐthymologique, Il faut au minimum que les fonctions soit ÃĐquivalentes. Le mieux serait que tu developpes l'ensemble de ton raisonnement.

Disdro al Leonched!

Iweret seigneur de Dodone au pied du mont Tomaros en Epire oÃđ le bruissement des feuilles dans la forÊt de chÊne et le murmure du ruisseau sont interprÃĐtÃĐs par lâoracle. Le chevalier au Lion, chretien de Troyes 1175 : "La fontaine venras qui bout Sâest ele plus froide que marbres Ombres li fait les plus biaus arbres Câonques peust faire Nature. Et tout tans le fueille li dure Quâil ne le pert pour nul yver. Et si pent li bachin de fer A une si longue chaine Qui dure dusquâen fontaine. Les la fontaine trouveras Un perronâĶ.. Âŧ ÂŦ Et d'autre part une chapele, Âŧ Telle est la description que fait le vilain hideux à Calogrenanz. Plus loin, Yvain arrive sur les lieux : ÂŦ Le pin lau la fontaine ombroie Et le perron et la tourmente Qui tonne et pluye et vente et graille Âŧ ÂŦ Versa sur le perron de plain De lâyaue le bachin tout plain De maintenant venta et plut Âŧ ÂŦ Sor le pin vinrent li oisel Et firent joie merveillouse Seur la fontaine perillouse Ains que la joie fust remese Vinrent plus ardens quenâest brese Li chevaliers a si grant bruit Âŧ Lanzelet LâabbÃĐ du monastÃĻre des lamentions dit à Lanzelet (traduction de RenÃĐ Perennec): ÂŦ Sous cet arbre il y a une source au eaux fraÃŪches quâIweret, le hardi guerrier a fait recouvrir fort joliment de magnifiques arceaux. Lâeau jailli du sol en sortant dâune gueule de lion et sâÃĐcoule dans un bassin ; Celui ci est fait de marbre prÃĐcieux ; câest la quâest recueillie lâeau claire. Le tilleul reste vert toute lâannÃĐe ; une cymbale dâairain y est suspendue que tout homme attirÃĐ par ma dame et dÃĐsireux dâaccomplir une prouesse doit frapper à lâaide dâun marteau. Iweret mon seigneur apparaÃŪt dans un ÃĐquipement complet dÃĻs que lâon frappe cette maniÃĻre de cloche pour la troisiÃĻme fois. Âŧ Dans sa prÃĐface, RenÃĐ Perennec indique le fil conducteur de Lanzelet : ÂŦ Un pÃĻre, un fils ; une terre perdue, une lÃĐgitimitÃĐ Ã faire valoir Âŧ. Les ÃĐpisodes intermÃĐdiaires paraissent brouiller les pistes, mais ils sont en fait nÃĐcessaires en ce quâils dÃĐcrivent des scÃĐnarios dâinstallation et dâagrandissement du fief par alliance matrimoniale. Remarque, les affaires se passent mal pour les beaux pÃĻres qui se font rÃĐguliÃĻrement trucidÃĐs (Galagandreiz, Linier, Iworet). Lâinnovation tient en un combat mortel (et sacrÃĐ, puisque Asclados et Iweret sont convoquÃĐs comme le dieu de lâoracle) entre un seigneur rÃĐputÃĐ invincible et le hÃĐros (Yvain, Lanzelet). Surtout, à lâissu du combat, le hÃĐros sâapproprie la terre du vaincu et sa fille ou sa femme. Le systÃĻme est vieux comme HomÃĻre, mais cette facheuse coutume nâest pourtant pas spÃĐcialement prÃĐsente dans lâoracle de Dodone. La perpÃĐtuation de ce mythe guerrier devait justifier un type de conquÊte fÃĐodale bien rÃĐel au XIIiÃĻme siÃĻcle. Les orages sur la rade de Brest sont spectaculaires. Avant le milieu du siÃĻcle les comtes du LÃĐon contrÃīlent lâabbaye de Lantevennec, les comtes de Chateaulin sont des gÊneurs. Vers 1160, Guillomacâh ÃĐpouse Nobilis du Faou, une cadette, avec la bÃĐnÃĐdiction de lâabbÃĐ de Lantevennec. Sâensuit une querelle dynastique avec ses oncles les sieurs de Chateaulin ÃĐgalement à bon droit seigneurs du Faou. En 1163, ils capturent par ruse HervÃĐ II et son fils Guillomarcâh à Chateaulin. Ceux-ci sont dÃĐlivrÃĐs par le duc Conan à lâappel dâHamon lâÃĐvÊque du LÃĐon. Le duc accorde aux comtes du LÃĐon le pays de Daoulas (probablement avec des conditions contestÃĐes dÃĻs 1166) dÃĐmembrÃĐ du pays du Faou en respectant scrupuleusement la zone des possessions denses de lâabbaye de Lantevennec au-delà du Kamfrout. Le comte de ChÃĒteaulin et son fils, prisonniers du comte du LÃĐon à Daoulas, meurent de faim et de soif. Certes, lâabbaye de Daoulas est fondÃĐe en 1173 par Guillomarc'h et Nobilis, alors que le LÃĐon est occupÃĐ par les troupes de PlantagenÊt, en expiation du meurtre de lâÃĐvÊque Hamon. Mais comment ne pas penser aussi à la fin odieuse des comtes de ChÃĒteaulin. Nobilis devait porter la principale culpabilitÃĐ dans ses evÃĻnements, elle( ou plutot son pÃĻre dont on ne sait rien) qui avait choisi le parti du LÃĐon contre ses oncles et suzerains. En se sens, elle est la digne fille adoptive d'Hinvoret, l'evÊque du LÃĐon qui tient tÊte aux raids normands de 883 et à qui Gurmonoc de Lantevennec dedie sa vie de St Pol. Quand à Yvain, avatar d'Owein fils d'Urien du Regedd, comment les Leonards du temps n'auraient ils pas pensÃĐ Ã Even, le fondateur de la dynastie du LÃĐon qui chassa dÃĐfinitivement les normands sur le rivage de Goulven, 5O ans plus tard.( Le comte et l'ÃĐvÊque ont souvent etÃĐ associÃĐs) Une mÃĐtaphore poÃĐtique aurait permis de se rÃĐconcilier avec la morale. Voilà pourquoi je pense qu' Iblis fille d'Iworet et ÃĐpouse de Lanzelet fils de Pant Genewis est bien bretonne. A t'elle rencontrÃĐ sur les chemins de terre sainte, mais peut etre avant, la Sybille de l'oracle de Dodone? Je pense plutot à un exercice savant de relÃĐgitimation par l'Antique. En effet, il n'a pas ÃĐtÃĐ nÃĐcessaire que Chretien de Troyes passe par la Sicile pour dÃĐcouvrir la fontaine, le bassin sous l'arbre ÃĐternellement vert dont le bruit convoque le maitre inquiÃĻtant du lieu.

c'est bien beau l'imagination, mais il ne faudrait pas oublier une chose : le chÃĒteau de Trebes, point de dÃĐpart de ce roman lÃĐonard, n'est pas mentionnÃĐ dans le Lanzelet.

Des lÃĐgendes sur Arthur et ses chevaliers sont connues en Italie dÃĻs le debut du 12ÃĻme siÃĻcle, et sans doute mÊme avant, apportÃĐs là -bas par les Normands et Bretons qui conquirent l'Italie du Sud et la Sicile, puis par le contingent de la premiÃĻre croisade, en 1096. Dans le nord de l'Italie, autour de Pavie et de ModÃĻne, comme dans le Sud, à Otrante et Catane, la MatiÃĻre de Bretagne est connue avant les romans de ChrÃĐtien de Troyes, avant qu'un vicomte lÃĐonard s'en aille pÃĐleriner à JÃĐrusalem. En 1137, à BÃĐnÃĐvent, un baron nommÃĐ GÃĐrard de Lansolino prÊte serment de fidÃĐlitÃĐ Ã Roger II, roi de Sicile L'exemplaire français du Lanzelet, transmis à Zatzikhoven par Hugues de Morville, aurait bien pu Être ÃĐcrit à la cour de Palerme, oÃđ se croisaient des traditions grecques, arabes et celtiques, ces derniÃĻres apportÃĐes par les nouveaux conquÃĐrants, eux aussi en quÊte de femmes, de terres et d'apanages. L'agrandissement ou la conquÊte d'un fief par combat et/ou mariage, c'est le sport favori de la jeunesse fÃĐodale, friande de rÃĐcits chevaleresques. En Italie, Robert Guiscard ÃĐpouse la fille d'un prince lombard et se hisse ainsi au niveau de l'aristocratie locale, avant de la dominer. Le Breton HervÃĐ de LohÃĐac, à un moindre niveau, fait de mÊme, tout comme Rainulf et Johel Britto, pÃĻre et fils, tous deux connÃĐtables des ducs normands de la famille de Hauteville. Ces Hauteville, ce sont onze frÃĻres partis de rien - une pauvre terre de chevalier dans le Cotentin - et qui ont fondÃĐ le royaume normand d'Italie. D'autres, comme la famille GÃĐrÃĐ de Saint-Ceneri - peut-Être d'origine bretonne pour partie - ont ÃĐtÃĐ chassÃĐs de leurs terres par bannissement. Les GÃĐrÃĐ en particulier, suite à une lutte sanglante avec la maison de BellÊme. Ils se sont exilÃĐs en Italie oÃđ ils ont fait fortune. On voit quelle rÃĐsonnance pouvait avoir pour eux - ou pour leur descendants au 12ÃĻme siÃĻcle - des rÃĐcits comme le Lanzelet. On avait le Lancelocentrisme domfrontais frambaldien, v'là maintenant le Lancelocentrisme lÃĐonard. "il n'a pas ÃĐtÃĐ nÃĐcessaire que Chretien de Troyes passe par la Sicile pour dÃĐcouvrir la fontaine, le bassin sous l'arbre ÃĐternellement vert dont le bruit convoque le maitre inquiÃĻtant du lieu." Ni par le LÃĐon : il avait probablement une source principalement galloise avec des ÃĐlÃĐments bretons armoricains, comme la forÊt de BrocÃĐliande qui, aux derniÃĻres nouvelles, n'a jamais ÃĐtÃĐ situÃĐe dans le LÃĐon, mais bon, on n'est à l'abri de rien. Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

Il est confortable d'ÃĐvoquer "des sources galloises contenant des elÃĐments bretons armoricains". Lesquel? Pourquoi cette caution?

Ca ne mange pas de pain. On laisse un os. Si c'est Broceliande qui ÃĐnerve tout le monde, personellement ça me laisse indifÃĐrent et en ai je parlÃĐ? Je n'ai pas de thÃĐorie totalisante sur le sujet. Je dÃĐcouvre pas mal de choses nouvelles au fil de ce forum: les noms de Lancelin, d'Iblis, d'Iworet, le texte original de Lanzelet que j'ai consultÃĐ pour la premiÃĻre fois. J'ai ÃĐssayÃĐ d' avancer progressivement avec ce que j'apprenai. J'y confronte ce qui m'interesse et que je sais certainement et surement des comtes du LÃĐon, avec la conviction que Castel an Trebes est devenu le chateau de TrÃĻbes , à un moment ou à un autre dans l'ÃĐlaboration du roman de Lancelot. A quelle date? A tous les lecteurs du Forum, avez vous d'autres pistes?

Mont a ra tudoÃđ ?

On retrouve l'histoire d'Yvain ou le Chevalier au Lion dans un roman gallois mis par ÃĐcrit à la fin du 13ÃĻme siÃĻcle, Iarlles y Ffynnawn (la dame de la fontaine) mais qui ne dÃĐrive pas de l'oeuvre de ChrÃĐtien. Les deux remontent à une source commune. Là , les avis divergent parmi les spÃĐcialistes : source en gallois ou en vieux-français ? Bien que le roman gallois soit postÃĐrieur d'un siÃĻcle à celui de ChrÃĐtien pour la mise par ÃĐcrit, il est plus archaÃŊque. D'un autre cÃītÃĐ, ChrÃĐtien a probablement utilisÃĐ un "conte d'aventure" en français pour bÃĒtir son roman, il y avait donc des rÃĐcits intermÃĐdiaires. Or, le roman gallois ne parle pas de BrocÃĐliande, et il ne donne pas le nom de la dame de la fontaine, Laudine de Landuc chez ChrÃĐtien. La localisation de la fontaine à BrocÃĐliande permet de supposer l'influence des Bretons armoricains. Les Bretons sont plus grands et mieux proportionnÃĐs que les Celtes. Ils ont les cheveux moins blonds, mais le corps beaucoup plus spongieux.

Hippocrate

RÃĐponse un peu vive à Taliesien pour tes observations du 14 juin :

Au fil de ce forum, jâai eu lâoccasion dâexposer dans le dÃĐsordre lâactivitÃĐ des comtes du LÃĐon de 1140 a 1180, des vies de guerrier assez remplies, souvent tragiques qui auraient mÃĐritÃĐ leur ÃĐpopÃĐe, ÂŦ un roman LÃĐonard Âŧ comme tu dit. Guillaume le Breton, le Biographe de Philippe Auguste lâa fait en partie. Il ne manqua pas de dÃĐnoncer leur fÃĐodalisme meurtrier et le statut des mansipium scilicet gleba du LÃĐon, des serfs attachÃĐs à la terre, condition quasi servile qui choquait dÃĐjà en son temps. Autant dire que ces fÃĐodaux nâÃĐtaient pas plus frÃĐquentables que la moyenne des les seigneurs qui partaient un jour en terre sainte. Mais pas plus minable ! ÂŦ Quâun vicomte lÃĐonard sâen aille pÃĐleriner à Jerusalem Âŧ ! Le style est faible. Tu aurais du dire ÂŦ mis en retraite anticipÃĐ, Guillomacâh et sa bourgeoise laissent les gosses à la maison et partent en voyage organisÃĐ Ã Lourde Âŧ puisque le but de ce genre de propos est de dÃĐnigrer plus que dâargumenter. ÂŦ Lancelotcentrisme LÃĐonard Âŧ. On nâen est pas là ! Mes arguments (un peu longuÃĐs et peut Être ennuyeux ?) portent sur 5 noms de lieu ou de personne pas plus (68 noms diffÃĐrents dans le chevalier au lion, 40 dans Lanzelet) Je te dois de mâavoir fait connaÃŪtre deux de ces noms. Ils nâont pas choquÃĐ immÃĐdiatement ce que je savais de lâonomastique lÃĐonarde. Je viens dâacheter Lanzelet de RenÃĐ Perennec, et pour le reste, jâavoue que je sÃĻche. Comme je sens un certain agacement de ta part, je mâen tiendrais là , je le jure. Tu peux donc sortir des abris, je ne te ferais pas le coups de Broceliande-brocoli (an abricoli, le choux fleur. Du LÃĐon cela va de soit.) Mais tu lâas ÃĐchappÃĐs belle ! Car je suis trÃĻs fÃĒchÃĐ que tu jettes ÃĐgalement lâopprobre sur le ÂŦ Lancelotcentrisme domfrontais franbaldien Âŧ : Cette thÃĐorie ce discute, puisque tu as lancÃĐ le sujet sur le forum ÂŦ Lancelot et Saint Fraimbault Âŧ le 6 juin dernier. Je vois que le Groupe de LibÃĐration du Passais et sa branche historique, la Ligue Pour la Reconnaissance Canonique de Saint Fraimault sont atones. Peut Être on tâils compris que tu ne lances le sujet que pour les repasser à plates coutures? Moqueur, va !

Retourner vers Les grands thÃĻmes celtiques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrÃĐ et 28 invitÃĐs

Accueil |

Forum |

Livre d'or |

Infos Lègales |

Contact

Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |