|

Les dieux jumeaux des celtes ?Modﺣ۸rateurs: Pierre, Guillaume, Patrice

28 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2

Les dieux jumeaux des celtes ?Dans l'article rﺣ۸cent "Images des dieux" in la revue Religions et histoire nﺡﺍ 10, W. Kruta fait une magnifique analyse de l'art celtique et y dﺣ۸tecte le thﺣ۷me rﺣ۸curent d'une dyade divine qui "tourne" autour de l'un des rituels connus par Pline l'ancien, celui de la cueillette du gui.

Pour simplifier : Le chﺣ۹ne dont le feuillage vit et meurt serait associﺣ۸ ﺣ une divinitﺣ۸ cyclique rﺣ۸gente de ce monde, chtonienne donc. Le gui, qui garde ses feuilles en participant au mﺣ۹me arbre de vie, comme symbole de l'immortalitﺣ۸ et surgeon de l'autre monde, solaire donc mais d'un soleil qui ne dﺣ۸cline pas. Le premier reprﺣ۸sentﺣ۸ dans l'art celtique par un cornu "branchu" et le second par un visage humain entourﺣ۸ de feuilles de gui (ces oreilles de mickey) associﺣ۸ au cheval et aux oiseaux. 1ﺡﺍ approche : Comment ne pas penser aux ashvins, aux dioscures, a Rﺣ۸mulus et Rﺣ۸mus, ﺣ Lleu et Dylan ? Surtout que le rituel se terminait par le sacrifice de 2 taureaux. 2ﺡﺍ approche : L'immortel reprﺣ۸senterait la fonction sacerdotale (prﺣ۸servatrice), le cornu cyclique (korn) le roi et la fonction guerriﺣ۷re (destructeur), oﺣﺗ est le crﺣ۸ateur ? Se serait-il "retirﺣ۸" aprﺣ۷s sa crﺣ۸ation comme dans d'autres religions I.E. laissant ﺣ ses "lﺣ۸gats" le soin de gﺣ۸rer les 2 mondes ? 3ﺡﺍ approche : Je penche plutﺣﺑt dans les mythes irlandais pour Lug (gui) et Ogme (chﺣ۹ne), le Dagda ﺣ۸tant le crﺣ۸ateur. Pourquoi ? Sa massue traﺣ۶ait des "frontiﺣ۷res" or, c'est sur l'une de ces frontiﺣ۷re (dﺣ۸marquation du territoire sacralisﺣ۸) que traﺣ۶ait Romulus qu'il "sacrifia" Rﺣ۸mus qui s'en jouait. Vos avis ? Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Sans doute en rapport vu les feuilles de gui. Cette sculpture de Roquepertuse est souvent mise en rapport avec le Janus romain :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie) Je ne vous apprends rien quand je dis que l'un des dioscures ﺣ۸tait immortel et l'autre mortel et de leur association rituelle au cheval ainsi qu'ﺣ la navigation (toison d'or) ; mais c'est leur frangine, Hﺣ۸lﺣ۷ne, qui est cause de la guerre de Troie et de l'ﺣ۸popﺣ۸e de l'Illiade (cheval et navigation pour Ulysse). Toute ressemblance avec le rapt d'un taureau dans la Razzia irlandaise ne serait que fortuite. Surtout que Cuchulain qui est reconnu comme ﺣ۸tant l'avatar de Lug utilise des oghams mortels pour protﺣ۸ger le guﺣ۸ qu'il garde. Surtout que C. Sterckx, dans cette mﺣ۹me revue nous dit que ces 2 taureaux source de ce cycle hﺣ۸roﺣﺁque sont en fait deux porchers mﺣ۸tamorphosﺣ۸s. L'on connaﺣ؟t l'importance d'Eumﺣ۸e le porcher dans le retour d'Ulysse mais c'est aussi un porcher qui conduit Gwyddion ﺣ Lleu mourrant. Mais rien ﺣ voir bien sﺣﭨr vu que sur la cruche de Brno le Cornu a un groin de porc bien pratique pour "glander"... Si j'ajoutais que "glander" est se nourrir de l'ﺣ۸phﺣ۸mﺣ۷re cyclique et "brouter" du gui est un chemin vers l'immortalitﺣ۸, cela n'ﺣ۸voque rien non plus ? Tant pis.... Bref, il y a un truc, non ? Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Ce genre de statues est appelﺣ۸ un Hermﺣ۷s, en rﺣ۸fﺣ۸rence ﺣ plusieurs (rares) reprﺣ۸sentations d'Hermﺣ۷s avec une moitiﺣ۸ du visage noire et l'autre moitiﺣ۸ blanche, trouvﺣ۸es en Italie du sud : il ne s'agit pas de jumeaux mais d'une divinitﺣ۸ bicﺣ۸phale. En dehors de Janus et Hermﺣ۷s, les parallﺣ۷les sont fournis par :

- Hﺣ۸l, mortelle devenue maﺣ؟tresse du royaume dﺣ۸volu aux guerriers morts dans le dﺣ۸shonneur, chez les Germains : elle a une moitiﺣ۸ du corps divinement belle, l'autre moitiﺣ۸ cadavﺣ۸rique - la figuration de son destin que le dﺣ۸funt rencontre ﺣ son arrivﺣ۸e au royaume des morts dans certains textes sacrﺣ۸s persans. A l'exception de ce dernier exemple, rﺣ۸interprﺣ۹tﺣ۸ sur un mode de jugement moral du dﺣ۸funt, le caractﺣ۷re bicﺣ۸phale renvoie au caractﺣ۷re psychopompe de chacune de ces divinitﺣ۸s. L'interprﺣ۸tation d'Ovide est une gﺣ۸nﺣ۸ralisation des conceptions anciennes, qui n'en sont pas ﺣ۸cartﺣ۸es. Quand il dit "Il observe en mﺣ۹me temps l'Orient et l'Occident", il faut se rappeler que chez les Indo-europﺣ۸ens - entre autres - l'Orient, oﺣﺗ le soleil se lﺣ۷ve, renvoie ﺣ la vie, alors que l'Occident, oﺣﺗ le soleil se couche, renvoie au royaume des morts. Cette phrase renvoie donc sans ambiguitﺣ۸ ﺣ son caractﺣ۷re originel de dieu psychopompe

Oui, bien sﺣﭨr Alexandre mais mes spﺣ۸culations sur cette double divinitﺣ۸ que signale Kruta me fait envisager une sﺣ۸paration de ce double aspect dans les mythes, illustrative et didactique en quelque sorte de la part de la tradition orale de cette ﺣ۸poque.

Comme Pwyll et Arawn dans les mabinogion et tant d'autres exemples jusqu'aux temps modernes et Freud et son conscient / subconscient. Ainsi Sterckx dans cette revue sus-nommﺣ۸e met en parallﺣ۷le le Dagda "bon dieu", Eochaidh Ollathair "Pﺣ۷re Universel" et Oghma Griaineineach "Visage de Soleil", signalant qu'ils se partagent le patronage de la science divine de la premiﺣ۷re fonction. Ogme est un "Hermﺣ۷s /Thot", ﺣ۸criture, enseignement oral :

Cet enseignement qui aux dires des pythagoriciens (Vers Dorﺣ۸s) confﺣ۷re l'immortalitﺣ۸. Maintenant les "porchers" ﺣ۸tant les gardiens du chﺣ۹ne (cyclique) 3ﺡﺍ fonction, l'enseignement gardien de l'immortalitﺣ۸ (1ﺡﺍ fonction), la 2ﺡﺍ fonction est le "trait" de l'un ﺣ l'autre par la quﺣ۹te de la rﺣ۸domption de l'enseignement juste qui se "dﺣ۸compose" finalement car ce "chﺣ۹ne lﺣ " qui le porte et le nourrit finit par mourir. Trop naturaliste ? Derniﺣ۷re ﺣ۸dition par Muskull le Ven 27 Oct, 2006 18:15, ﺣ۸ditﺣ۸ 1 fois.

Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Un petit mot sur la dyade Dagda / Ogme.

Le fait que ce soit la massue du Dagda qui trace les frontiﺣ۷res et donc les domaines de fondation, ce fameux"sillon" ; et aussi que les Fomore lui prﺣ۸parent un festin dans une fosse pour tenter de le vaincre m'invite ﺣ penser que c'est le Dagda le chtonien dans l'affaire. C'est quelque peu contraire ﺣ l'analyse de Guyonvarc'h mais c'est la faute de Sterckx, pas la mienne. Dans le domaine symbolique, tracer ce sillon fondateur serait un appel rituel au dieu du ciel (de l'orage) pour qu'il le fructifie de sa semence (la pluie), le mﺣ۹me, le bon frappeur ou fendeur qui ouvre la terre et fait jaillir une source. Avec bien sﺣﭨr toutes les connotations d'une idﺣ۸ologie patriarcale sur la nature "femelle" de la terre. Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Pas l'air d'inspirer grand monde mon sujet.

Pourtant les deux mondes, celui-ci et l'autre sont des constantes dans l'imaginaire celtique et cette bi-partition est trﺣ۷s I.E., la troisiﺣ۷me fonction ﺣ۸tant seulement apte ﺣ faire fonctionner "ce" monde et ﺣ le faire perdurer. Dans un systﺣ۷me de classification des "ﺣ۸nergies divines" on aurait les gardiens de ce monde, les chtoniens ; les gardiens de l'Autre, apolliniens et les "passeurs" qui vont de l'un ﺣ l'autre. Psychopompes parfois ﺣ l'aller et "inspirants" au retour tel Hermes / Thot / Ogme ou les esprits daﺣ؟mon tel celui de Socrate. Le nﺣ۸oplatonisme se base sur cette dualitﺣ۸ tripode. Foutaise ??? Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

Thﺣ۸oxﺣ۸nie : thﺣ۸o du grec theos, ﺡ، dieu ﺡﭨ et xﺣ۸n(o), du grec xenos, ﺡ، ﺣ۸tranger ﺡﭨ.

Le rite des thﺣ۸oxﺣ۸nies grecques, cﻗest-ﺣ -dire des banquets ﺣ caractﺣ۷re divin ou sacrﺣ۸ ﻗ۵ ou lﻗenvol et la mﺣ۸tamorphose des lﺣ۸gendes dioscuriennes. L'ﺣ۸tude de Salomon Reinach :

e.

Voilﺣ ce qu'ﺣ۸crit Jean Varenne sur les jumeaux vﺣ۸diques :

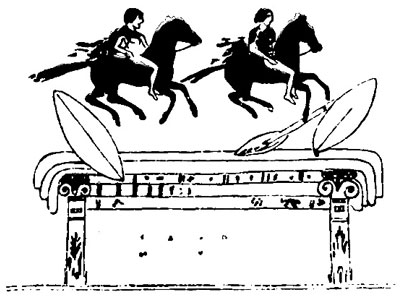

Je crois qu'il y a aussi une reprﺣ۸sentation des dioscures qui conduisent le char d'Eos ( l'aurore). Muskull / Thomas Colin

Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr

On trouve aussi le thﺣ۷me du jumelage sur la cruche de Brno-Malomerice, ﺣ۶a a l'air d'etre une obsession chez Kruta, c'est aussi chez lui que j'ai trouvﺣ۸ ﺣ۶a (dans les dossiers de l'archﺣ۸ologie nﺡﺍ313...il y a des abonnements qui ne sont pas inutiles!) On peut avoir une photo ici : http://www.musee-mariemont.be/celtes/celtes.pdf

Pour cette photo, dﺣ۸solﺣ۸ pour la qualitﺣ۸ mais elle est scannﺣ۸e...

Re: Les dieux jumeaux des celtes ? Derniﺣ۷re ﺣ۸dition par Charles le Lun 04 Aoﺣﭨ, 2008 0:22, ﺣ۸ditﺣ۸ 1 fois.

Sujet pourtant extrﺣ۹mement intﺣ۸ressant qui mﺣ۸ritait mieux pour sa reprise que les vellﺣ۸itﺣ۸s de Charles, dont nous avons constatﺣ۸ les excﺣ۷s et le retrait. Je propose un angle d'attaque diffﺣ۸rent : la vita "carolingienne" de saint Guﺣ۸nolﺣ۸ prﺣ۸cise que les parents du futur fondateur du monastﺣ۷re de Landﺣ۸vennec, Fracanus et Alba, lesquels nﻗavaient alors que trois enfants (deux jumeaux et une fille : Jacobus, Uueithnocus et Chreirbia) passﺣ۷rent de lﻗﺣ؟le de Bretagne en Armorique, oﺣﺗ devait naﺣ؟tre Guﺣ۸nolﺣ۸. L'hagiographe, Uurdisten, indique au surplus que la mﺣ۷re, Alba, ﺣ۸tait surnommﺣ۸e ﺡ، aux trois mamelles ﺡﭨ, parce quﻗelle avait ﺣ۸tﺣ۸ dotﺣ۸e de trois mamelles, conformﺣ۸ment au nombre de ses enfants ; mais, pressentant quﻗil lui faut donner une explication pour que ce sein supplﺣ۸mentaire puisse apparaﺣ؟tre vﺣ۸ritablement comme un signe de la naissance ﺣ venir de Guﺣ۸nolﺣ۸, lﻗhagiographe prend soin de prﺣ۸ciser que la sﺧur de Jacob et Guﺣ۸zennec ne doit pas ﺣ۹tre comptﺣ۸e dans le calcul des mamelles, car il nﻗest pas coutume dans lﻗEcriture de retracer la gﺣ۸nﺣ۸alogie des femmes. De son cﺣﺑtﺣ۸, lﻗhagiographe de saint Jacut, qui donne ﺣ۸galement ﺣ son hﺣ۸ros le seul nom de Jacobus, ne lui connaﺣ؟t que deux frﺣ۷res et contourne ainsi le problﺣ۷me des trois seins quﻗil attribue lui aussi ﺣ leur mﺣ۷re. Aprﺣ۷s avoir saluﺣ۸ ardemment mais briﺣ۷vement la saintetﺣ۸ de saint Guﺣ۸nolﺣ۸, cet auteur, qui a travaillﺣ۸ vers la fin du XIe ou le dﺣ۸but du XIIe siﺣ۷cle et, pour une partie du moins, en utilisant ﺡ، un texte antﺣ۸rieur aux invasions normandes ﺡﭨ, consacre tout le reste de son ouvrage ﺣ chanter les prodiges de la gﺣ۸mellitﺣ۸ sanctifiﺣ۸e de Jacob et de Guﺣ۸zennec. Prolongeant le prﺣ۸cﺣ۸dent examen de la vita de saint Jacut par B. Merdrignac ("Les deux portes du Paradis", dans La Bretagne et l'Europe prﺣ۸historiques. Mﺣ۸moires en hommage ﺣ P.-R. Giot [= Revue archﺣ۸ologique de l'Ouest, suppl. 2], 1990, p. 385-392), je m'efforce actuellement (*) de vﺣ۸rifier comment dﻗanciennes traditions ﺡ، domnonﺣ۸ennes ﺡﭨ relatives ﺣ lﻗhistoire de deux saints jumeaux , traditions qui pouvaient remonter ﺣ lﻗﺣ۸poque mﺣ۹me de la fondation de Landoac, ont pu ﺣ۹tre captﺣ۸es ﺣ lﻗﺣ۸poque carolingienne par les hagiographes de Landﺣ۸vennec et associﺣ۸es ﺣ saint Guﺣ۸nolﺣ۸, puis ravivﺣ۸es et recyclﺣ۸es aux XIe-XIIe siﺣ۷cles. A cet ﺣ۸gard la mention explicite dans la vita de saint Jacut du monastﺣ۷re normand de Deux-Jumeaux nﻗest sans doute pas fortuite ; de mﺣ۹me le nom de Jacob renvoie-t-il peut-ﺣ۹tre moins ﺣ saint Jacques quﻗau cﺣ۸lﺣ۷bre jumeau biblique. Curieusement, un personnage dont le statut nﻗest pas clarifiﺣ۸, mais qui ﺣ۸tait en relation directe avec lﻗabbaye de Deux-Jumeaux aux annﺣ۸es 832-833, porte quant ﺣ lui le nom d'Esaﺣﺙ ! Bien cordialement, Andrﺣ۸-Yves Bourgﺣ۷s (*) ﺡ، Les relations entre les abbayes de Landﺣ۸vennec et de Landoac durant le haut Moyen ﺣge : le palimpseste hagiographique ﺡﭨ (travail en cours).

28 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2

Retourner vers Mythologie / Spiritualitﺣ۸ / Religion Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrﺣ۸ et 40 invitﺣ۸s

Accueil |

Forum |

Livre d'or |

Infos Lègales |

Contact

Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |