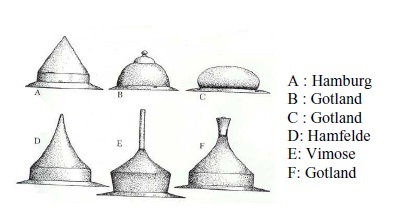

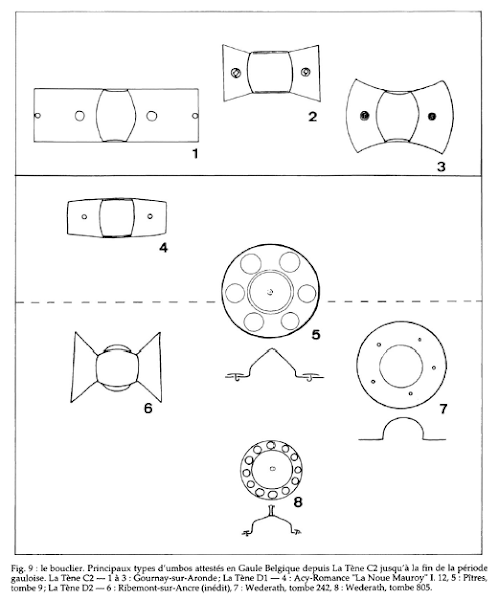

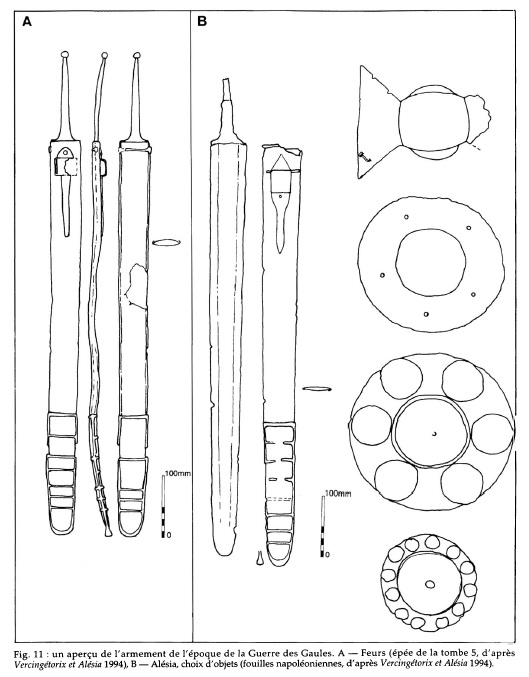

j'ai pas mal lu sur l'armement gaulois, y compris les umbos. Cependant, je ne trouve pas d'articles parlant de la diffﺣ۸rence des umbos germanique vs gaulois (comme dans un contexte "alﺣ۸sia" par exemple). Je souhaiterai en effet faire faire plusieurs umbos (je ne parle pas d'umbos ﺣ ailettes) et j'ai parfois un doute sur l'origine. Un exemple : l'umbo ﺣ cﺣﺑtﺣ۸ du casque celtique continental

Si quelqu'un pourrait me guider vers un article ou une mono, je lui en saurais fort grﺣ۸.

Amitiﺣ۸s